在不可知论者的视野里,未来的一切都是不能预知的。

预测未来没有意义,分析过去是有意义的。技术分析分析过去的价格演变,其有效性建立在三大假设的基础上:

- 价格行为包容一切

- 历史会重演

- 趋势会延续

如果把三大假设当作大前提,按照三段论的模型,若要得出“技术分析有效”这个结论,还需要一个小前提。这个小前提即是:我们看到的历史是真实的。

这里首先要给真实一个定义:不被少数主体控制,反映真实市场情绪。

当市场的容量有限时,价格的突破是可以操纵的,成交量的放大是可以对敲的,时间的延长是可以控盘的,空间的大小是可以调整的——大部分的市场要素都有可能不具备百分之百的真实性。

这时,只有一个东西的真实性相对可靠:缩量。放量可以由大户做出来,缩量不行,少数主体想违背市场情绪做出“缩量”的形态,而大多数市场参与者没有保持一致,其结果一定是缩量缩得不明显,或者压根就没有“缩量”。显著的缩量一定是多数市场主体的一致选择。因此,当市场出现“缩量”的形态,形态越明显,背后的市场情绪越一致。

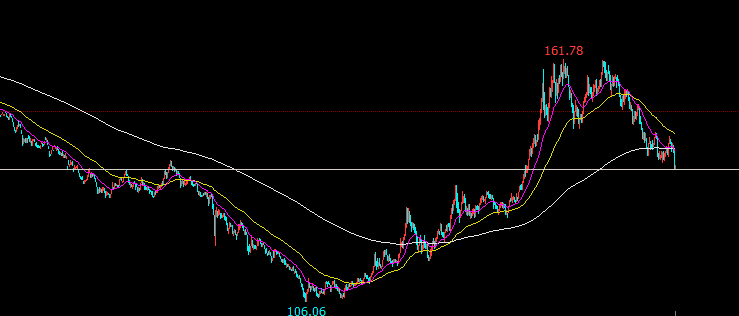

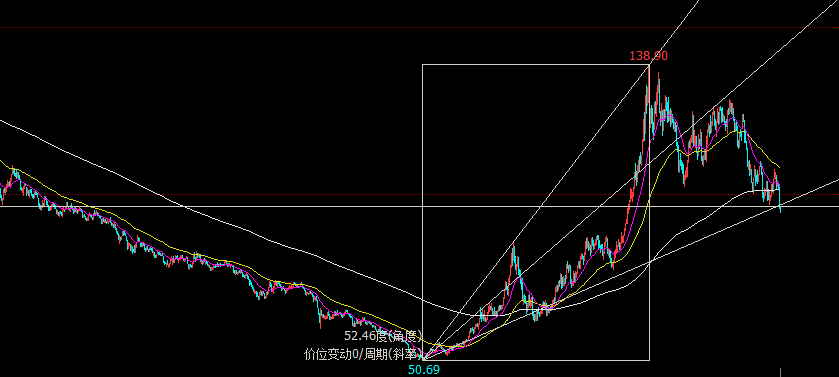

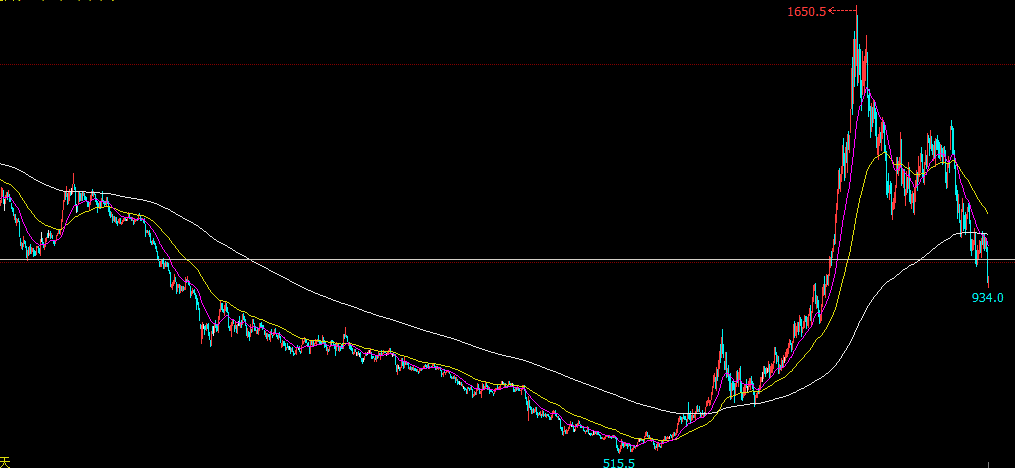

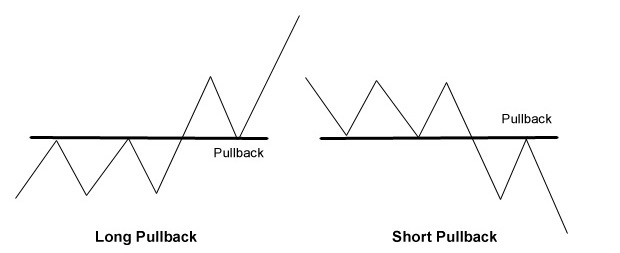

市场在高波动性和低波动性之间往复转换。持续的缩量在价格上也往往是低波动性时期。缩量加低波动性,往往就是在酝酿高波动性周期。(因此,A股市场长期以来才有所谓“横有多长,竖有多高”一说。)不论是趋势交易还是区间交易,当低波动性周期向高波动性周期转换的时候,一般都是入场的好机会——胜率高,盈亏比合算。

EOF

以下是早期关于“成交量”这个主题的链接:

原创文章,转载请注明: 转载自风云居 | Less is more

本文链接地址: https://kangjian.net/blog/1731/

(Photo By

(Photo By