在《离婚律师》第23集的开头,池海东对徒弟潘小刚说:

世间万法,都是有为法。如果有一天你能用无为法去面对得失利弊,你才真的能学有所成。

什么是“有为法”和“无为法”

我不懂佛法。简单学习了一下,大概有这两个出处。

-

《金刚经》: 「一切有为法,如梦、幻、泡、影,如露亦如电,应作如是观。」

-

《杂阿含经》:「如此二法,谓有为、无为。有为者若生、若住、若异、若灭;无为者不生、不住、不异、不灭。」

知乎上也有俗界的解读:

有为,是拦堵,是忽视主要矛盾。无为,是疏通,是直面问题本身。

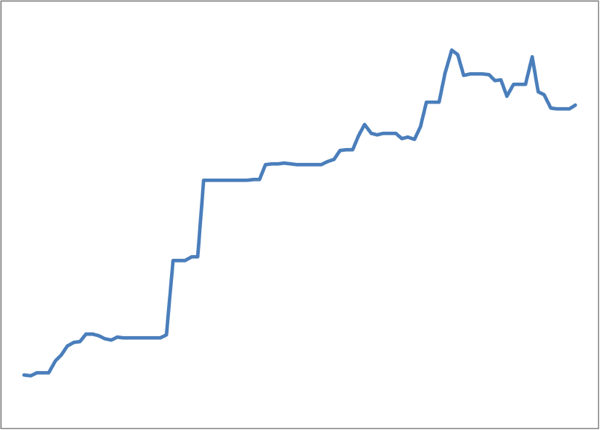

交易中的“有为法”

大部分不能实现稳定盈利的交易者的亏损根源都在于“有为”——总想做点什么,看到价格变化,脑子里空想出未来的走势,就要入场参与。信号是真的,进场,信号是假的,也进场,没有信号,想象一个出来,还要进场。亏损以后,真正的交易机会来了,脑子里想着亏损,恐惧主导了行为,却又错过了赚钱的机会。

这种心态的变化很典型。问题就在于“有为”上了。这里的“为”就是赚钱。交易者总想“有为”,总想赚钱,就变成了以盈利为交易的目的,结果自然很难赚钱。

交易中的“无为法”

交易中的“无为法”,是指在操作过程中完全不考虑盈利,不考虑赚钱还是亏损,不去计算任何收益率、回撤幅度。即使有,那也是盘后的事。下单时决不考虑这些。

这种心态类似一种“无目的”的状态。表面上看来,交易者做交易不想赚钱,那怎么行?可实际上,你信不信,只有这样才能盈利。

交易者找到行之有效的方法不难,交易之难,难就难在知易行难,什么都懂,就是做不到。交易是克己的学问。心态约束、资金管理、入场技术这三大支柱中,心态约束永远是最重要的。而所谓“无为法”,就是心态约束的捷径。

管理自己的心绪,就像打理一座花园。杂草不尽,亏损不止。时时刻刻控制自己的情绪,时时刻刻对抗贪婪与恐惧,是很累而且很容易失手的做法。最理想的做法,就是将这些全部抛诸脑后,不去管它,不战而战,无为而为。

去追求“无为的交易”吧

交易很累,累在交易之外。最耗精力的,是系统回测。其次是开发系统。

再次是读书学习前人的成果。除此之外,交易本身应该是“无为”的。

交易不应该成为任何人精神和时间上的负担。

无为的交易应该是这样:一旦进入账号开始挂单,大脑应该是空的。不要说“想赢怕输”了,就算是交易的品种是什么都可以忘记。脑子里只有要执行的交易系统。挂单完毕,放下一切,盘中如何波动,与我无关。有止损单保护,出场也是计划的一部分。

在这种交易中,交易员追求的东西,只有一个:执行交易系统。一个入场信号后顺利入场,一个出场信号后坚决出场,这笔交易就是成功的。如果你能做到每一个信号都坚决入场;同时每一笔交易都是计划内的,没有信号坚决不乱动——你也就距离成功不远了。

“放弃”收益,心如止水——也许这就是“无为的交易”吧!

2014-8-25